Auf den Spuren der Einwanderer aus dem Hunsrück in Brasilien

|

Heutzutage wäre es eine relativ einfache Aufgabe, der deutschen Abstammung der heutigen Einwohner von Santa Maria do Mundo Novo nachzugehen. Es würde genügen, den Gen-Code der hiesigen Einwohner zu ermitteln und ihn mit dem unserer Verwandten im fernen Hunsrück zu vergleichen. Nicht zu bestreiten ist die Beibehaltung vieler Gewohnheiten des täglichen Lebens der Bewohner von Santa Maria do Mundo Novo, dem heutigen Paranhana Tal, und die Pflege der deutschen Sprache in der Art des hunsrücker Dialekts in vielen Familien. Diese Tatsache war für eine Reisegruppe von Mitgliedern und Kunden der Volksbank Hunsrück eG unter der Leitung von Bankdirektor Otto Mayer aus Simmern sehr bewegend, als sie die Gegend am 16. Februar 2003 besuchten. Sie waren dabei, ihr Projekt Auf den Spuren der Hunsrücker Einwanderer in Brasilien fortzuführen, eine Forschung, der sie sich von Zeit zu Zeit widmen, um herauszufinden, wohin überall auf der Welt ihre Vorfahren, Verwandte oder Freunde ausgewandert sind. Diesmal hatten sie sich als Ziel Brasilien gesetzt, und hier, im Paranhana Tal, fanden sie, zu unserer grossen Freude, die reichsten Spuren. Bei dieser Gelegenheit waren sie erstaunt über die reichen Unterlagen, die wir im Lauf der Zeit gesammelt und wöchentlich in der Zeitung Jornal RS-115 publiziert hatten. Sie erhielten eine Sammlung der Veröffentlichungen, nachdem ich ihnen einen Vortrag im hunsrücker Dialekt gehalten hatte. Der Vortrag wurde nach einem ergreifenden Gottesdienst in deutscher Sprache vorgetragen, den Pfr. Arnildo Adair Schmidt, von der Lutherischen Kirche, gehalten hatte. Die Pfarrfrau, im Verein mit anderen Gemeindemitgliedern, trug dann noch eine Reihe bekannter deutscher Volkslieder vor, die sie für diese Gelegenheit eingeübt hatten. |

So ergab sich dadurch die unvermeidliche Frage der Besucher: Warum wurde dieses Material noch nicht zu einem Buch zusammengefasst? Ganz einfach nur wegen des Fehlens der finanziellen Mittel, antworteten wir. Die mitgereisten Aufsichtsratsmitglieder der Volksbank Hunsrück eG Waldemar Bauermann und Kurt Maurer versprachen spontan, Herrn Mayer bei der Suche von Sponsoren zur teilweisen Deckung der Kosten, für die Erstellung der drei Bücher zu unterstützen. Die Unterstützung war na eine Auflage geknüpft: Das erste Exemplar dieser Trilogie sollte in der Region Hunsrück, im Rahmen der 1250 Jahr Feier der Gemeinde Biebern, im März 2004 von Herrn Engelmann der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Der zweite und dritte Band würden dann Ende Juni und Ende September erscheinen. Als weitere Förderer der Bücher konnte die Volksbank-Raiffeisenbank Idar-Oberstein eG., der Verein der Brasilienfreunde in Simmern sowie das Bedachungsgeschäft Grünnewig in Biebern, alles Husrücker, gewonnen werden. Diesen unseren Bemühungen schlossich später der Herrn Ernani Reuter und die Fakultät des Regionalen Unterrichts FACCAT, Fakultät von Taquara, durch das Bewusstwerden der Notwendigleit der Unterstützung des Projektes, durch den Direktor Delmar Henrique Backes und weiterer Berater, durch die (Pag.24) Freigabe einer Studentin mit Freistelle des Kursus Publizität und Reklame, Miriam Malta Martins, als integrale Mitarbeiterin an diesem Projekt und verpflichteten sich gleichermassen zu der Mitarbeit durch die Durchsicht der Texte in Portugiesisch. Ausserdem rechnen wir mit der Mitarbeit einer Gruppe von zwölf Übersetzern und der grundlegenden Mitarbeit des Koordenators der Revision der deutschen Texte, Pfarrer Helmut Burger.

Die hunsrücker Kolonisation - Kriegszeiten

Nicht so einfach ist es, eine Ähnlichkeit der Gegend aufzuzeichnen, welche die hunsrücker Einwanderer hier antrafen, verglichen mit der ihrer Heimat. Hydrographisch wird der Hunsrück im Osten von dem schönen Rhein, im Westen von der Saar, dem Nebenfluss der Mosel, und im Süden von der Nahe begrenzt. Es heisst in einem schönen Vers: Mosel, Nahe, Saar uns Rhein Schliessen rings den Hunsrück ein.

Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit mit der hiesigen Landschaft, denn das Flusstal vom Santa Maria, wo die Einwanderer angesiedelt wurden, ist ebenfalls durch Flüsse begrenzt, wie aus den Dokumenten jener Zeit zu ersehen ist.

Die Kolonie Novo Mundo liegt am rechten Ufer des Sinos-Flusses, der die Südgrenze darstellt; im Norden sind die Berge der Serra Geral, im Westen der Santa Maria-Fluss (der heute Paranhana heisst), und im Osten der Tucanos-Bach und der Ilha-Fluss. Die drei letztgenannten Wasserläufe münden alle in den Sinos-Fluss, den die Kolonisten für ihre Reisen und für den Transport ihrer Waren zu den grösseren Städten, wie z. B. São Leopoldo und Porto Alegre, benutzten.

Die ersten historischen Belege über den Hunsrück liegen Jahrhunderte zurück. Als Beispiel können wir die Stadt Trier nennen, im Jahr 16 v. C. vom römischen Kaiser Augustus mitdem Namen Augusta Treverorum geründet. Sie war die erste römische Stadt auf germanischem Boden und existierte als solche über Jahrhunderte hinweg. Im Jahr 263 n. C. war sie die Hauptsadt von ganz Gallien. So blickt die Geschichte des Hunsrück auf 2.000 Jahre zurück. Von 306 bis 316 war Trier sogar der offizielle Wohnsitz des römischen Kaisers Konstantin. Heute noch sieht man dort Spuren der Römerzeit, z. B. in den Ruinen der Thermen, authentische historische Kostbarkeiten.

Heftige Kämpfe in den Jahren 407 bis 440 endeten mit der Zerstörung von Trier. Die Feinde der Römer, Westgoten und Chatten (Ostfranken, Burgunder und Alemannen), verfolgten die ehemaligen Besatzungsmächte bis hin nach Katalunien und erreichten so den Zusammenbruch aller römischen Provinzen. Die Sieger setzten sich dann im Gebiet zwischen Mosel, Saar und Ruwe fest und beherrschten die ganze Gegend des Hunsrück. Später, unter dem Frankenkaiser Chlodwig, wurden verschiedene politische Provinzen gebildet, wobei die alten Verwaltungsgrenzen der Römer weithin beibehalten wurden.

Hundert Jahre später hatten alle geographischen Merkmale - Flüsse, Berge und Täler - ihre definitiven Namen, aber die Spuren der römischen Besatzungszeit hielten sich besonders in den (pag 25) Städte namen: aus Crombul oder Cromel wurde Kronweiler, aus Crucianiacum, Bad Kreuznach, aus Nava, Nahe, aus Vingum, Bingen, und das alte Augsuta Treverorum wurde zu Trier.

|

Mittelalterliche Kirche in Niederbrombach, dem im Jahr 1971 erschienenen Buch Landkreis Birkenfeld entnommen. |

|

Die Gabriels-Kirche im Landkreis Igrejinha-RS, die im Jahr 1885 erbaut wurde. Der Turm mit den Glocken stammt aus dem Jahr 1900. Foto: Erni Engelmann. |

Zwischen Trier und Mainz verlief eine imaginäre Grenze, die Obergermanien vom belgischen Gallien trennte. Unter dem Papsttum entstanden dort verschiedene Dynastien, wie z. B. die der Sponheim, dessen Urahn um 1020 auf einer Burg 10 Km von Bad Kreuznach wohnte, von wo aus er das ganze Nahe-Tal unter Kontrolle hatte.

Die ersten Aufzeichnungen über das Dorf Birkenfeld stammen aus dem Jahr 981, obwohl man weiss, dass schon um 700 dort eine Kirche stand. Die Zeit des 30-jährigen Krieges war für das Dorf von grosser Wichtigkeit: trotz der heftigen Kämpfe in der ganzen Gegend wurde die Burg des Herrschers Georg Wilhelm von Birkenfeld (1616-1669) niemals angegriffen.

Gruppen französischer Revolutionäre sind 1794 in diese Region eingedrungen. Nach der Schlacht von Lunéville hat ein General das Land auf der linken Seite des Rheins für Frankreich genommen. Somit ist diese Region Canton Birkenfeld au Arrodissement de la Sarre genannt worden. Die Hauptstadt war Trier.

Als Napoleon Russland angriff, waren in seinem Heer von 500.000 Mann ca. 400.000 Deutsche aus der Rheinischen Liga, in der auch der Hunsrück lag, dann noch Spanier, Polen, Italiener und Österreicher. Nur aus dem Hunsrück wurden 26.000 Soldaten eingezogen und nur 6.000 kehrten von diesem Feldzug zurück, in dem Napoleon vernichtend vor Moskau geschlagen wurde und sein Heer im eisigen russischen Winter umkam. Vom ganzen Heer kamen nur 30.000 zurück, ausgehungert und verlumpt.

Nach dem Pariser Vertrag am 30.5.1814 zogen die Franzosen wieder vom Hunsrück ab.

|

Am 16. April 1817 nahm Herzog Peter Ludwig Friedrich von Oldenburg die Gegend ein und nannte sie Grossherzogtum Oldenburg - Fürstentum Birkenfeld. So hiess sie bis 1937. Heute ist Birkenfeld eine Kreisstadt, wo sich die öffentliche Verwaltung der ganzen Gegend befindet. Es ist unerklärlich, wieso Kronweiler nie angegriffen wurde, weder zu römischer Zeit, noch in den Wirren der Reformation, noch im 30-jährigen Krieg, noch in den Tagen der französischen Invasion, obwohl es auf dem natürlichen Weg nach Niederbrombach liegt. Dasselbe wiederholte sich beim Rückzug Napoleons im Jahr 1813 und beim Rückzug der deutschen Truppen im Jahr 1945. |

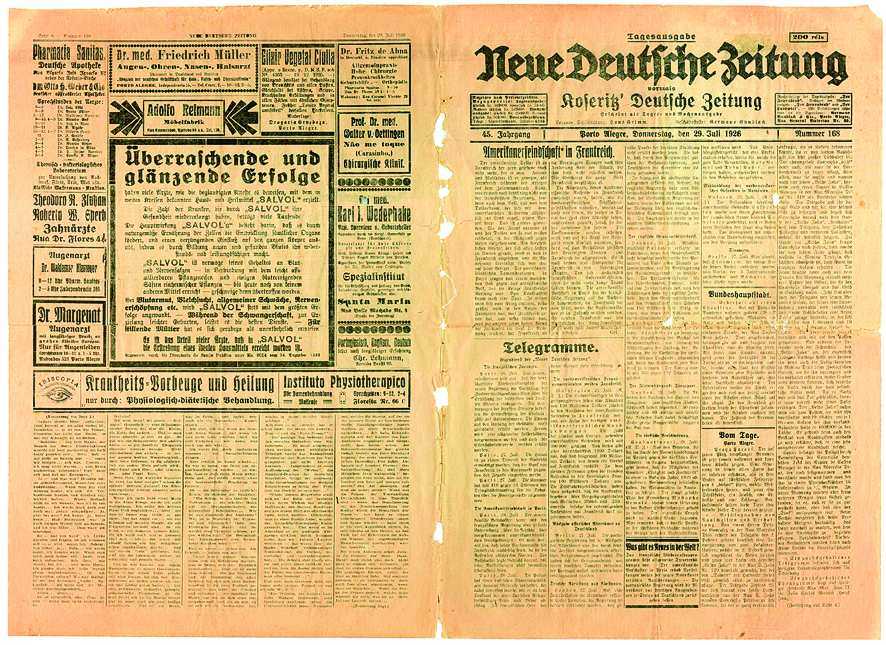

Die erste und die letzte Seite des Journals Neue Deutsche Zeitung von Porto Alegre, Ausgabe vom 29. Juli 1926. Dieses Exemplar der Zeitung wurde in einer Zinkurne aufgefunden. |

Preussen

Nachdem im 13.Jahrhundert die Borussenvölker befriedet und christianisiert waren, entwickelten sie sich zum grössten und stärksten Volksstamm, den Preussen. Ihr König Friedrich Wilhelm II gründete 1785 das Bündnis der Deutschen Fürsten, dem Hannover, Sachsen und andere kleinere Staaten angehörten.

Friedrich Wilhelm III, König ab 1797, hatte ein neues Grundgesetz und die Befreiung der Bauern versprochen. Trotz der Spannungen mit den herrschenden Klassen und unter Druck seines Finanzministers, Freiherr von Stein, gab er schliesslich ein Reformprogramm heraus, das Oktober-Edikt von 1807, das den Feudalismus in Preussen aufhob, so dass jeder Bürger nun Land frei kaufen und verkaufen konnte.

Es bestand aber noch eine Schwierigkeit, um ein grosses Deutschland zu bilden, denn Österreich, das miteingeschlossen war in die Verhandlungen, war fast ganz katholisch, so dass diese Angelegenheit bis nach 1846 hinausgeschoben wurde.

1840 bestieg Friedrich Wilhelm IV (l795-l861) Preussens Thron und weckte von Neuem die Ideen von Liberalismus und Nationalunion, die bei den Revolutionen in Paris, von 1830 und 1848, aufgekommen waren und sich ausgebreitet hatten. Natürlich war die Aristokratie und das Heer gegen diese Tendenzen, aber das Volk erreichte (pag. 28) doch allmählich eine bessere soziale Stellung, und man merkte, dass das künftige Deutschland mehr und mehr Form annahm.

Im Hunsrück bestand die dauernde Bedrohung durch Frankreich, das seine Ostgrenze bis zum Rhein wieder ausdehnen wollte, so dass die einfachen Bauern, die 2/3 der dortigen Bevölkerung ausmachten, dauernd in Sorge lebten. Ihre Landwirtschaft, auf dem schon sehr kargen Land, die primitiven Arbeitsmethoden, die Fäulnis der Kartoffeln, all das machte die Ernte immer schlechter. Die Bevölkerung armer Bauern wuchs dauernd, denn bei Erbschaften wurde das Land in immer kleinere Stücke parzelliert, mit immer geringeren Erträgen. Ausserdem war das Volk von jeder Diskussion über nationale Themen ausgeschlossen.

Im Hinblick auf diese Lage im Hunsrück und wegen der intensiven Propaganda, die Major Georg Anton von Schäffer auf Geheiss des brasilianischen Kaisers betrieb, ist es leicht verständlich, dass eine intensive Auswanderungswelle begann, getragen von der Hoffnung, in dem weit entfernten Land bessere Tage für sich und seine Nachkommen, das sind wir heute, zu erleben. So kamen sie, von grosser Hoffnung erfüllt, aber doch in Sorge, ob sich ihre Wünsche erfüllen würden, denn in der neuen Heimat wurden sie später öfters in Kriege verwickelt, bei denen es ihnen garnicht immer klar war, auf welcher Seite sie kämpfen sollten.

Auf dem Wiener Kongress 1815 wurde dann das deutsche Kaiserreich gegründet und bestimmt, dass es ausser dem Reich noch 5 Königreiche, 7 Grossherzogtümer, 8 Herzogtümer, 10 Fürstentümer und 4 freie Reichsstädte geben sollte. Die vollständige Vereinigung kam erst 1871 zustande, als Deutschland eine zentrale Regierung bekam.

Die Zeit der Auswanderung

300 Jahre vor der eigentlichen Einwanderung aus dem Hunsrück, genau gesagt, im Jahr 1532, während der Gründungszeit von São Vicente, kamen Deutsche, Italiener, Franzosen und Männer, die in Indien gewesen waren, nach Brasilien. So gab es schon im ersten bäuerlichen Gemeinwesen dieses Landes Deutsche, die Felder bestellten und die portugiesische Kolonie gegen Feinde verteidigten.

|

Damals begann man, Zuckerrohr in Brasilien anzubauen, mit Ablegern aus Madeira. Aber um den Zucker zu verfeinern, errichtete der deutsche Mühlenbauer Johann von Hülsen (aus Hüls in der Nähe von Krefeld) in São Vicente die erste wasserbetriebene Zuckermühle. Es war die erste Mühle überhaupt in Brasilien, von der man Kunde hat, und sie wurde von von Hülsen und 4 weiteren Unternehmern betrieben. Man kann das Epos der deutschen Auswanderer nicht nacherzählen, ohne von dem Leid und der Traurigkeit zu sprechen, die diejenigen erfasste, die beschlossen hatten auszuwandern, wenn sie sahen, wie alle ihre Möbel, Haustiere und Besitztümer öffentlich versteigert wurden. So war es Sitte, aber auch eine Notwendigkeit für jene, die beschlossen hatten, Abschied zu nehmen von der Heimat. |

Der Markstein an der Stelle, an der die deutschen Einwanderer in São Leopoldo ausstiegen |

Einige stiegen in dem grossen Hafen von Amsterdam ein; andere wieder, wahrscheinlich die Mehrheit, in der Hansestadt Hamburg. Die Überfahrt dauerte in der Regel hundert Tage bis Rio de Janeiro. Nur um einen Begriff zu bekommen und ohne in Einzelheiten gehen zu wollen, lesen wir einmal die Reisebeschreibung der bekannten Familie Haag, so wie sie im Buch Die Entscheidung, von Ernani Haag, dargestellt wurde. Der Autor beschreibt in Einzelheiten die Reise seiner Vorfahren vom Birkenfelder Land bis Hamburg.

Die Familie Haag wohnte im Jahre 1846 noch in der kleinen Ortschaft Kronweiler, so dass die Pässe vom Statthalter in Birkenfeld, Laurenz Hannibal Fischer (1784-1868), unterzeichnet werden sollten, der 1831 vom Großherzog von (pag. 30) Oldenburg, Paul Friedrich August von Oldenburg, im Amt von 1829 bis 1853, ernannt worden war.

Als alles vorbereitet war, waren am Sonntag, den 3. Mai, alle auf die Abfahrt gespannt. Mit Ausnahme der Kinder sollte jeder Passagier das Recht auf eine Kiste oder ein Fass von 60 Kg haben. Nachdem die übrigen Möbel an Familienangehörige verschenkt worden waren, bat der Patriarch der Familie Franz Peter Haag seinen Nachbarn, Herrn Kulmann, er möchte die Familie nach Boppard am Rhein bringen, von wo sie auf einem Schiff nach Köln fahren würden. Die Reise über Land erfolgte auf einem alten Pferdewagen, der nicht versteigert worden war und in Zukunft Herrn Kulmann gehören würde als Bezahlung für seine Transportdienste.

Das Denkmal zu Ehren der deutschen Einwanderung in São Leopoldo. |

Bei der Abfahrt früh am Morgen gab es Umarmungen, Küsse und Weinen von alt und jung, weil sich niemand damit abfinden konnte, dass sie die lieben Angehörigen nie wieder zu Gesicht bekommen würden. Die Familie Haag verharrte jedoch bei ihrem Vorhaben, ebenfalls mit Tränen in den Augen, und trat die Reise über Niederbrombach in Richtung Idar-Oberstein an. Auf dem Wege wurde die finanzielle Lage besprochen. Das Eigentum der Familie war versteigert worden und hatte 1.000 Gulden eingebracht. Da aber noch Schulden geblieben waren, mussten sie mit nur 650 Gulden nach Brasilien reisen. Während sie den Preis der Fahrscheine besprachen, der laut Herrn Haag sich auf 75 Gulden pro Person belief, entschwand Idar-Oberstein bereits der Sicht. Sie hatten auch erfahren, dass noch weitere drei Familien ebenfalls nach Boppard aufgebrochen waren. Währenddessen ging der Nachmittag schon zu Ende, und sie wussten, dass sie bald in Simmern angelangen würden. |

Am Tage darauf ließen sie auch Simmern zurück und fuhren weiter in Richtung Osten auf Wegen, die an Bewaldungen und Pflanzungen vorbei führten, und gegen Abend war auch der Rhein schon in Sichtweite. Von der Anhöhe aus war tief im Tal das Dorf Boppard zu erblicken, wie auch die Einschiffungsstelle, die in der Nähe von zwei Kirchtürmen leicht erkennbar war. Nur eine Nacht blieben sie in Boppard, denn am kommenden Tag konnten sie schon am frühen Morgen das Pfeifen des Dampfers hören, der sich dem Anlegeplatz näherte. Nach kurzem Aufenthalt hatte das Schiff auch sie als neue Gäste aufgenommen, und sie reisten jetzt in Stromrichtung auf dem stillen und wunderschönen Rhein und trafen schon während desselben Nachmittags in Köln ein.

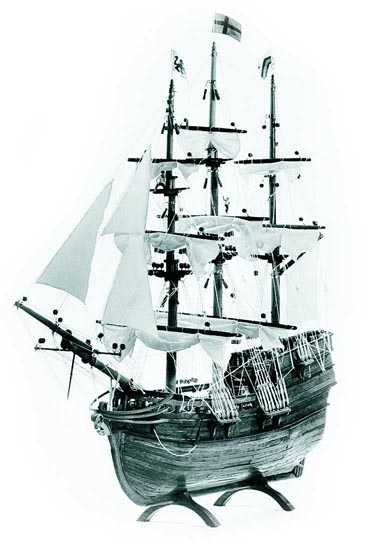

Dort lernten sie gleich andere Auswanderer kennen, die sich alle zu einem großen Tross zusammenschlossen, der sich in Pferdewagen auf einer viertägigen Reise von Köln nach Hamburg bewegte. Bei der Ankunft stellten sie fest, dass sich gemeinsam mit ihnen etwa 300 Personen zur Ausreise in Richtung Brasilien eingefunden hatten. Doch im Anschluss erfuhren sie, dass das Ziel derjenigen, die gerade zur Abreise aufgerufen wurden, Nordamerika war, während ihr eigenes Schiff, der Neptunus, erst am 30. Mai einlaufen würde. Tatsächlich konnten sie jedoch erst am 6. Juni 1846 einsteigen und mit dem Schiff endgültig den Hafen verlassen. Ihr Ziel war Brasilien, und das Kommando führte Kapitän Bernhard A. Börjesson, der ihnen die Bordanweisungen mitteilen ließ, wie auch technische Angaben des Schiffes: 78 Fuß lang, 22 Fuß breit und 14 Fuß tief mit einer Frachtkapazität von 290 Tonnen.

Das Schiff Neptunus, das die Familie Haag nach Brasilien brachte. Das Bild wurde von Ernani Haag zur Verfügung gestellt. |

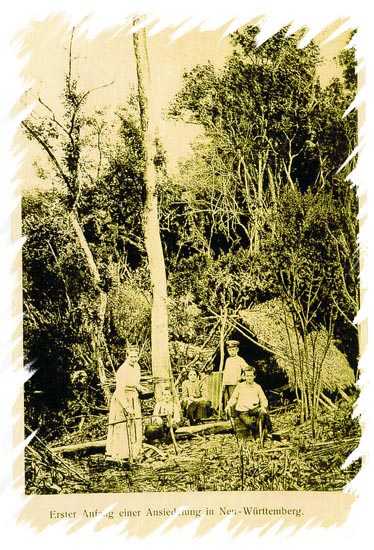

Erste Wohnunterkünfte der Einwanderer, wenn sie auf ihrem Stück Land angekommen waren. Das Bild ist im Besitz des Museu Histórico Visconde de São Leopoldo und wurde von Telmo Lauro Müller zur Verfügung gestellt. |

Außerdem ließ der Kapitän sie wissen, dass kein Grund zur Sorge vorliege, da dies eines der neuesten Segelschiffe der Schifffahrtgesellschaft Daniel Elfstrand & Cie sei. Eine andere Mitteilung informierte, dass sie bei normalem Verlauf der Reise nach etwa 70 Tagen den Hafen von Rio Janeiro erreichen würden.

Diese Angabe bestätigte sich mit fast exakter Genauigkeit, denn am 3. August 1846 liefen sie den Hafen von Rio de Janeiro für einen dreitägigen Aufenthalt an. Am 6. August 1846 verließen sie ihn wieder in Richtung Rio Grande, wo sie am 25. August eintrafen.

Im Hafen von Rio Grande gab es einen Aufenthalt von zwei Tagen. Sie schliefen in den Hafenanlagen, in denen schon viele andere Passagiere auf die Fortsetzung der Reise auf einem kleineren Schiff über den See Lagoa dos Patos nach Porto Alegre warteten. Schließlich erschien am 27. August ein Herr, der in einer allen fremden Sprache auf sie einredete, bis sie erfuhren, dass es sich um den Sekretär der Hafenkapitanie (pag. 32) handelte. Er verwies sie auf ein kleineres Schiff, auf dem 117 Personen Platz fanden. Bis sie endlich in Porto Alegre eintrafen, waren sie vier Tage und drei Nächte unter freiem Himmel unterwegs gewesen.

In Porto Alegre fand nochmals ein Schiffswechsel statt. Doch diesmal wurden alle auf mehrere kleinere Boote verteilt, die mit Rudern bzw. langen Rohrstangen fortbewegt wurden. Auf ihnen sollten sie dann zum endgültigen Ziel gebracht werden: São Leopoldo. Hier in São Leopoldo, im Süden Brasiliens, trafen sie am 5. September 1846 ein. Damit war die Familie von Franz Peter Haag insgesamt vier Monate und zwei Tage auf Reisen gewesen seit ihrer Abfahrt von Kronweiler im fernen Hunsrück.

Dr. Hillebrand beobachtete alles aufmerksam und machte sich Notizen über Herkunft, Namen der Ankömmlinge, Alter, Glaubenszugehörigkeit, Geschlecht und vor allem über das Ziel, das für alle Einwanderer bis dahin eine unbekannte Größe darstellte.

Kriegszeiten im Süden des Kontinents

Nun waren sie also in dem versprochenen Land, das Major von Schäffer in so hohen Tönen gepriesen hatte. Sie hatten keine Ahnung von Land und Leuten, wussten auch nichts vom Ursprung des Namens Brasilien, den dies Land bekommen hatte und der erst Jahre später von dem berühmten Geschichtsschreiber F.Assis Cintra, in seinem Buch Der Name Brasil, erklärt wurde. Der Autor behauptet, er käme von einem Wort germanischen Ursprungs, nämlich brasen (brennen, aufglühen, rot werden), ähnlich dem portugiesischen Wort brasa, ebenfalls germanischer Wurzel (bras = Feuer, Glut). Daher habe Brasilien seinen Namen von dem Dunkelrot des Pau-Brasil-Baumes bekommen, von dem man eine rote Farbe gewann, ein begehrter Handelsartikel des kürzlich entdeckten Landes.

|

Schon zu Zeiten der Entdeckung Brasiliens, als der Flottenchef Pedro Álvares Cabral noch meinte, eine Insel entdeckt zu haben, die er Ilha de Vera Cruz nannte, bezeichnete der deutsche Kartograph Martin Waldseemüller 1507 das neue Land auf seiner berühmten Weltkarte als einen Kontinent mit dem Namen Amerika, zu Ehren von Américo Vespúcio, und schrieb ihm eine Ausdehnung von viermal der Grösse Europas zu. Auf dieser Weltkarte wird Brasilien Terra de Santa Cruz genannt und liegt im Norden von Südamerika. Zwischen den beiden historischen Entdeckungspunkten, Monte Pascoal und Porto Seguro, ist noch ein Fluss, Rio do Brasil, eingezeichnet. |

Ein Philips-Radio aus dem Jahr 1940. Es gehörte Theobaldo Klein, danach AlbertWillrich und zuletzt Rosa Anna Engelmann, die es dem Museum Gustavo Adolfo Koetz der Kreisstadt Igrejinha-RS vermacht hat. Foto: Roberto Linden 2003. |

Die vom Vertrag von Tordesilhas (1494) vorgesehenen Grenzen, die die Rechte Spaniens und Portugals in Südamerika bestimmen sollten, wurden niemals von beiden Seiten respektiert. Besonders die Spanier versuchten immer wieder in den folgenden Jahrhunderten sich den Süden Brasiliens anzueignen. Dazu kamen noch die Einfälle der bandeirantes (= Schatzsucher und Abenteurer) auf portugiesischer Seite. Die Sicherung des Südens konnte Brasilien nur durch militärische Kräfte garantieren, die strategisch an seinen Grenzen entlang verteilt wären.

Diese Aufgabe bekam der general Johann Heinrich Böhm (1708 - 1783), ein deutscher Offizier aus Bremen, der mit 22 Jahren in die preussische Armee eingetreten war. 1767 wurde er vom König Portugals zum Generalfeldmarschall der Truppen vom Staat Brasiliens ernannt. Böhm führte in Brasilien die Preussische Reform von Lippe ein und bildete aus verschiedenen, über das ganze Land